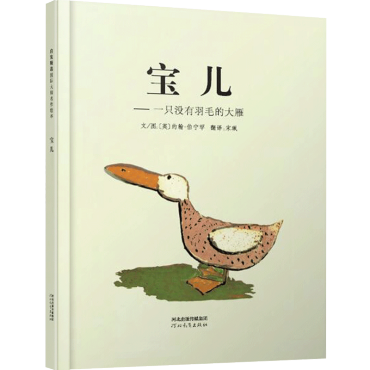

- ISBN :978-7-5434-6883-2

- 出 版 社: 河北教育出版社

- 开 本:16

- 包 装:精装

- 品 牌:启发文化

- 定 价:29.80 RMB

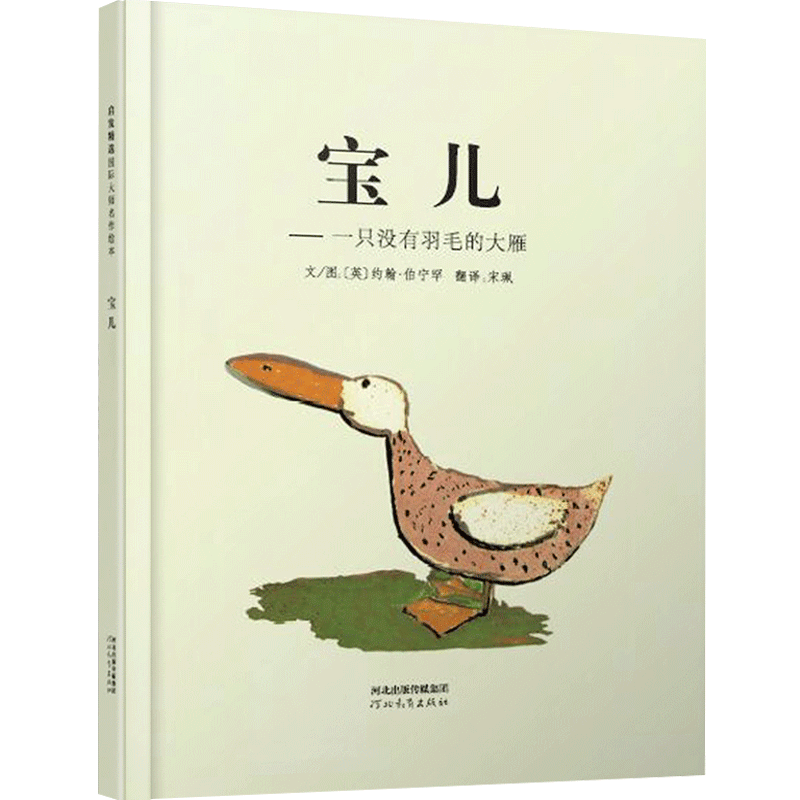

一个“丑小鸭”式的故事,一本关于生命的励志书,跟随宝儿的奇异之旅,读者可以从中感受坚强品格的可贵,领悟到生命的奇遇。

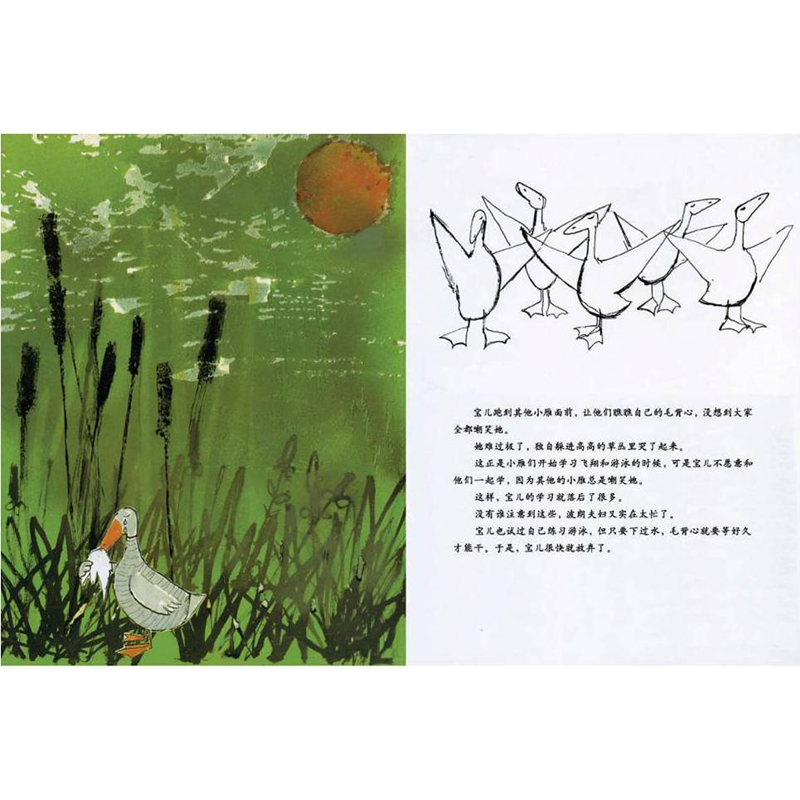

宝儿生来就和别的大雁长得不一样——它没有羽毛,就连医生都没有办法。宝儿的妈妈为她织了一件很象羽毛的毛背心。穿着毛背心的宝儿遭到了他人的嘲笑,又加上毛背心的种种不便,宝儿耽误了学习飞行和游泳的好时机。天气开始变冷的时候,其他的大雁迁徙到温暖的南方,宝儿只能留下来。然而命运总会眷顾不轻言放弃的勇士,经过一番奇遇和波折,最终,宝儿得以来到更广阔的世界,并且和许多好朋友一起展开新的生活。

★“一个令人舒心的故事……值得给予最隆重的推荐”

——英国《阅读时报》

★“他是最具商业价值的作家之一”

——英国《财经时报》

★“伯宁罕的语言就是儿童的语言”

——英国《教育时报》

★“这种喜爱让人永远留恋”

——英国《阅读时报》

-

名家推荐 《开启神奇的图画书创作之旅》作者:方卫平 浙江师范大学儿童文化研究院教授

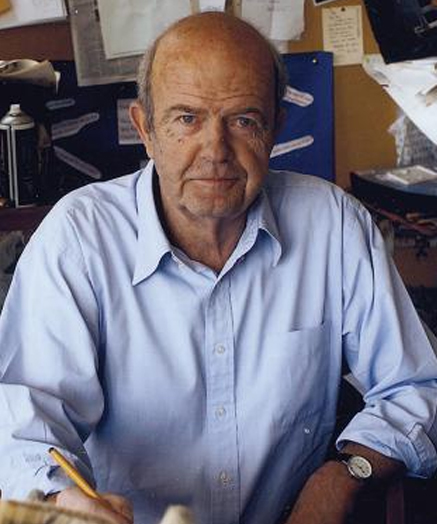

1963年,时年2 7 岁的英国美术设计师约翰· 伯宁罕(John Burningham)尚不十分确定自己的艺术天分最终会将他带向何方;就在这一年,他的图画书处女作《宝儿》(Borka)由伦敦乔纳森·凯普出版社出版。此前,这家老牌的文学出版社尚未接受出版过任何图画书作品。同年,作为英国最高图画书奖项的凯特·格林纳威大奖(Kate Greenaway Medal)选择了《宝儿》,证明了出版社的眼光和这位艺术家的实力。从这一年开始,约翰·伯宁罕感到自己被推入了图画书的创作领域,他也因此寻找到了一生的艺术方向。

作为伯宁罕创作的第一本图画书,《宝儿》陪伴了几代人的成长。故事中这只没有羽毛的小雁宝儿,很容易令我们联想到安徒生笔下的丑小鸭。不过,如果说安徒生的丑小鸭必须等待自身的转变才能获得幸福,那么伯宁罕笔下的宝儿则是在对于自我的坚持和执着中,赢得了命运的眷顾。没有羽毛的宝儿并不缺乏家庭的温暖,但她的与众不同还是令她离开了大雁群。寒冷的季节,宝儿独自登上一艘船。她通过自己的努力工作,与船长、大副和大狗福勒结为了朋友。最后,特别的她在皇家植物园里找到了自己的位置,成为了一只快乐的大雁。

坦率地说,这则故事的情节并没有十分扣人心弦的地方;从叙事的角度来看,也没有太多抢眼的新意。然而它清晰的故事结构、恬淡而温暖的情感氛围和传统的叙述风格,加上富于幻想色彩的、具有伯宁罕特色的插图画面,的确使这本图画书成了一部特别适合幼儿欣赏的作品。据伯宁罕自己说,这只没有羽毛的大雁的故事在他胸中盘桓已久,这也奠定了其后伯宁罕所有图画书“故事成于先”的创作习惯。而他为这则故事绘制的插图,充分地诠释和丰富了故事中的每一个场景及其散发出的情感气息。

伯宁罕那些奉献给儿童的图画书作品总是特别能够亲近孩子们的心灵;他不因读者年龄的低幼而降低质量或内涵的插图作品,也为他赢得了父母们的青睐。距离《宝儿》初版40多年后,一位上了年纪的美国读者在一封题为《约翰·伯宁罕——我的故事》的信中写道:“30多前,我曾经与我的孩子们一道快乐地分享过这部作品。三十多年后,我特地来到伦敦的皇家植物园,亲身体验故事中的宝儿最后安居的这片天地。当我靠近一片栖息着大雁的湖边草坪时,听见一旁参观的孩子们也在唤着‘宝儿’的名字。我发现,时隔三十多年,故事中的宝儿依然拥有它独特的魅力。”

伯宁罕是一位在图画书的文字和插图两方面都颇有造诣的艺术家。他的图画书故事特别注重语言方面的情趣,尤其是对低幼儿童来说十分重要的音韵趣味。有节奏的断句、句子内部以及不同句子之间形成的押韵关系,以及某些英语口语特有的游戏性质,在他的许多作品中都得到了充分的运用和发挥。《宝儿》也不例外。可惜的是,这种语言上特有的情趣,由于不同语言形态之间无法一一对应和转换,在中文译本中我们不能完全体会到其中的趣味。

从《宝儿》到《和甘伯伯去游河》(Mr.Gumpy's Outing),约翰·伯宁罕先后两次获得凯特·格林纳威大奖。此外, 他还创作了《迟到大王》(John Patrick Norman McHennessy:The Boy Who Was Always Late)、《莎莉,离水远一点》(Come Away from the Water,Shirley)、《外公》(Granpa)等优秀图画书作品。他与同样因出色的童书插图获得两次凯特·格林纳威大奖的妻子海伦·奥克森伯里(Helen Oxenbury)共同组成了世界上为数不多的拥有四枚凯特·格林纳威奖章的家庭,而在《宝儿》的初版扉页上也写着十分浪漫的一句题词:献给海伦。与众不同的“宝儿”让我们隐约看到了少年伯宁罕的影子,它神奇地展现给我们这位优秀图画书作家的创作之旅,和一份与图画书相伴的甜蜜爱情。

-

图画赏析 《开阔的眼光》作者:宋珮 艺术工作者

《宝儿》(Borka)是著名的图画书创作者约翰·伯宁罕(John Burningham)的第一部作品,为他赢得了1963年的凯特·格林纳威大奖(Kate Greenway)。这部作品的图文风格与我们熟悉的《和甘伯伯去游河》、《外公》和《莎莉,离水远一点》不太一样。《宝儿》的故事是用比较传统的成人叙述的方式为小朋友娓娓道出。约翰·伯宁罕早期的几部作品都是以这种手法进行创作的,文字内容比他后来的作品多,绘画的风格也与他成名后的巅峰时期有些不同。

在这本书里,伯宁罕的文字流露出英国韵味,故事中的大雁家族成员都有正式的名字,他们遵行着传统,在祖辈承袭的固定地点筑巢哺育,在固定时间迁徙求生。这样的情节设定既符合大雁的天性,又具有拟人化的趣韵。

故事中的主角“宝儿”是一只与众不同的大雁,她天生没有羽毛。在医生的建议下,妈妈为她织了件贴身的毛背心。毛背心虽然能够保暖,却引来其他大雁的嘲笑。陷入自卑的宝儿错失了学习游泳和飞行的机会,也因此没能跟着大伙儿一起南飞。看到这里,读者可能会想到安徒生所写的《丑小鸭》,主角同样因与众不同而遭到排斥,要独自面对一段成长的历程。不过宝儿在旅程中的遭遇比丑小鸭幸运一些,她搭上了船,学会了自食其力、交了好朋友。在安徒生的故事中,丑小鸭最终发现自己原来是天鹅,拥有内心长久渴望、钦羡的高贵本质;而伯宁罕则最终把宝儿安排在一个终年生活安定、不必担心别人眼光的地方,一个“心胸开阔”的新环境里,在那儿,宝儿学会接受自己的与众不同,学会快乐地做她自己。

宝儿最后定居的皇家植物园(Kew Gardens)值得介绍一下。它原为英国皇室在伦敦理士满区一个叫尤基的地方的植物园,从17世纪就开始收集各种植物,到了19世纪,植物园的面积已有117公顷。后来,植物园转为国家所有,成为重要的植物研究机构,现在园内约有4000种植物。或许来自各地的植物也吸引了各类鸟儿的聚集,在这里与它们和平共处。如此想来,通过这个故事,作者似乎也传达出彼此接纳、“万物一家”的理想。

伯宁罕的图画运用的技巧变化多样,其中线条、色彩和肌理都有丰富的表现。粗重的线条很像水墨画中黑色的流转,除了勾勒轮廓外,还在粗细之中暗示着立体效果,在浓淡之中区分出光线的明暗,并在重复之中表达出动感。色彩和肌理的配合也很巧妙,野鸭身上的羽毛、沼泽区的植物、水面的涟漪与反光、天空的云层、弥漫雾气中的落日、公园中色彩变化的树木等等,都值得细细欣赏。感受伯宁罕所营造出的自然景物与气氛,也是本书的特点之一。

伯宁罕认为孩子应该接触各种不同的绘画风格,这样才能使他们的眼睛更为敏锐,能够观察到图像的细微之处,而不是一味地认定甜美的童画风味才适合自己。因此,在这本书里,伯宁罕不仅运用文字,也用图画来帮助孩子打开视野,好让他们拥有更为宽阔的心胸、更为广博的眼光。

-

关于作者 《通往寻找宝藏之路——议伯宁罕现象》作者:张影妹 快乐的故事姐姐

《宝儿——一只没有羽毛的大雁》,作者是当之无愧的绘本大师约翰·伯宁罕,1963年他凭借此书获得凯特·格林纳威大奖。

抛开大奖的光环,以平常的角度来审视伯宁罕的作品,我们发现他的每一部作品一经出版都会受到小朋友的喜爱以及成年读者的追捧。

曾有一位在书店工作多年的业内人士称,她从没遇见过不喜欢伯宁罕作品的孩子。朴素的话语道出了一个令人震撼的事实——那就是,孩子们都喜欢看伯宁罕的书。在具有理性思维控制的成人世界,所有面对公众选择与评审的事物尚且众口难调,那面对率性奔放的儿童世界,伯宁罕究竟有什么样的法宝能获得所有孩子的喜爱呢?

在一次采访中,伯宁罕说:“我从不认为有一道巨大的鸿沟纵横在孩子和我们之间。我也没有想过要刻意地进入某种所谓儿童的精神状态。”这种理念在伯宁罕的作品里,我们可以通过他如同孩子般的神奇幻想体会出来。

《宝儿》的主角是一只大雁却天生没有羽毛,《和甘伯伯去游河》里乘船游河的甘伯伯遇到的不速之客除了孩子更多的是形形色色的动物们。现实生活中绝不会发生的情境在伯宁罕比童话更天马行空的想象中被描绘了出来,这样的想象,多么生动地表现出孩子们毫无羁绊的思维空间。这是专属于孩子的吗?难道大人只有改变视角才能获得这样的想象吗?当然不是,没有人生来就懂科学,然而每个人都是天生的幻想家。只是现实的种种貌似符合逻辑的现象让很多成年人忘记了想象的能力,而伯宁罕幸运地保留住了它。

《外公》里两个隔代人之间那些看似前言不搭后语的对话,左右页面不同的图画表现手法,结尾处蜷身而坐的小女孩儿孤单地凝视空荡荡的沙发——欢愉的记忆与悲伤的现实被伯宁罕悄然不惊地推向高潮。表现孩子面对生活的变故时产生的难以言述的错愕、思念、回忆、伤感以及成长,伯宁罕这种悄然不惊的表现手法又是多么的恰如其分。

《莎莉,离水远一点儿》这个故事有多少孩子在阅读的时候能止住大笑呢?看看身边比比皆是的情境,父母在自己成人的世界里遵循着一切现实的规则,而身边的孩子呢,看上去总像是在另一个世界里,另一个世界又是什么样子?伯宁罕把它有声有色地描绘了出来。

历数伯宁罕一部部令人爱不释手的作品,我们会发现,喜爱他的不仅仅是孩子,孩子们在伯宁罕的文图中读到与他们感同身受、如出一辙的奇妙幻想,那么成年人对于伯宁罕作品

的喜爱又是从何而来呢?

很多成年人在初读伯宁罕的作品时觉得画面不鲜艳,文字不曲折,似乎兴味不大。然而伯宁罕图画风格中那份恬静朴素的气质是那样地引人入胜。在纷扰庞杂的成人社会里,在流光溢彩的图书世界中,伯宁罕的文图往往能在阅读伊始,就将读者带入一个温暖如春、微风和煦的精神世外桃源。当你不由自主地进入这样一个精神世外桃源的时候,伯宁罕毫不矫情、自然流露的奇妙幻想就早已开始打动你的心弦。

每个人都曾经是孩子,那些于成长的磨砺中被磨平的幻想在伯宁罕的书里重回我们的记忆,让我们的内心深处感觉到一种怦然而动的喜悦和心领神会的共鸣。试问,面对这样让人

身心愉悦的作品,又有谁能抑制住心中的喜爱之情呢?

而对于那些已经有孩子或者是将要有孩子的成年人来说,伯宁罕的作品无疑是他们与孩子之间共同拥有的、增进了解的一座桥梁。对于看上去喜欢自言自语的孩子,你可以从神秘朋友“阿杜”(Aldo)那里知道孩子的小秘密;对于喜欢宣讲自己梦境的孩子,你可以从“玩具火车的乘客”(Hey!Get Off Our Train)那里得到他们故事的来源;对于那些想尽办法不按常规做事的孩子,你可以从“小橱柜”(The Cupboard)那里找到他们为何叛逆的答案。

说到这里,我们不难发现一个现象,那就是人人都爱伯宁罕!

每个人来到这个世界的时候,都带着自己的宝藏,那是我们最本真的喜怒哀乐,通过我们无尽的想象幻化成我们内心深处美丽的桃源。然而在成长的过程中,宝藏在我们的精神世界里被埋藏得越来越深,当有一天我们发现生活中的感觉多是麻木的时候,我们似乎又想起来那曾经拥有的宝藏。

它在哪里呢?约翰·伯宁罕的图画书,为我们铺开了通往寻找宝藏之路。