- ISBN :978-7-5502-5236-3

- 出 版 社: 北京联合出版公司

- 开 本:20

- 包 装:精装

- 品 牌:启发文化

- 定 价:45.80 RMB

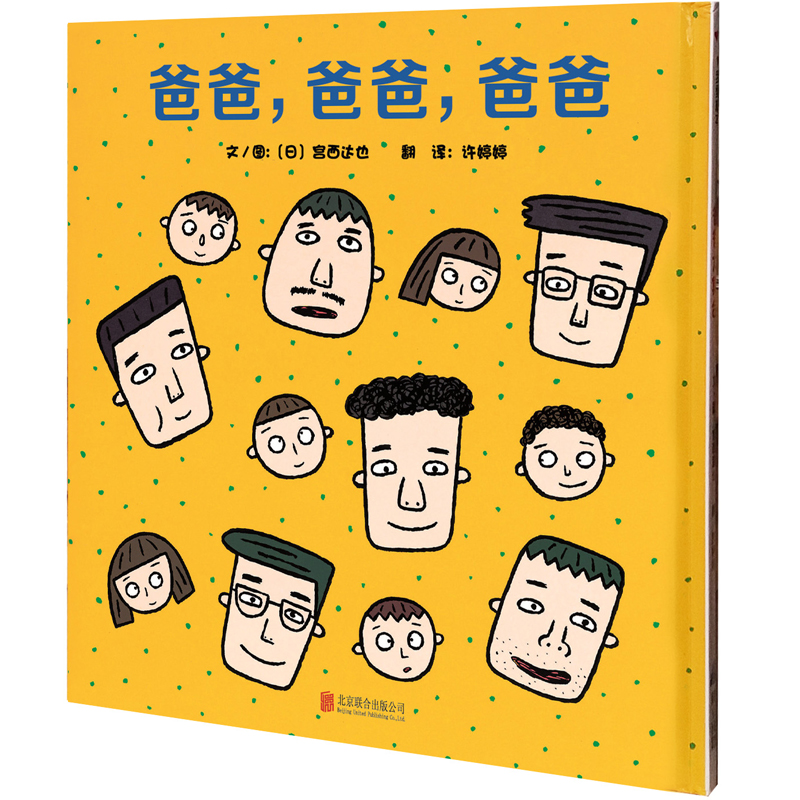

作者采用幽默活泼的画风,用家中的爸爸和职场中的爸爸作对比,既让孩子认识到父子亲情,又启发孩子认识另一个工作的、严肃的、伟岸的、可依靠爸爸。同时对爸爸的各种不同的称呼,也让孩子认识到“爸爸”这一称呼的社会性和多样性。整本故事虽然情节简单,但是既可以作为给父亲的礼物,增进亲子尤其是父子关系;又适合用来对孩子进行社会角色启蒙教育;还可以激发孩子思考和观察。本书画风简单又不失幽默和可爱,取材于孩子生活中的点点滴滴,有利于孩子接受和阅读,总体上有较高的出版价值。

孩子的眼中的爸爸,在社会中,在职场上会是一个什么样的角色呢?你有没有跟孩子讨论过这个问题?宫西达也大师秉承了他一贯的幽默可爱的风格,把孩子们嘴里中“爸爸”“老爸”“爹地”等,真实而又不失童心童趣地呈现出来,书中的那些不同的职业画面,既让孩子认识了爸爸在社会中的角色,也刺激着孩子们的“精神发育”——启发孩子未来成为自己想成为的人,自由的选择做自己想做的事,并从中发现价值和意义,享受快乐与幸福。

明白了父亲的职责,你就要有所担当,你的担当完全可以从陪孩子一起看绘本《爸爸,爸爸,爸爸》开始。绘本《爸爸,爸爸,爸爸》从孩子的视角,形象地把爸爸在外的职业与在家的称呼联系在一起,不论爸爸从事什么职业,也不论孩子怎么叫爸爸,在孩子的眼里,他们的爸爸都是伟大的,陪孩子一起看各种各样的“爸爸”,自然会使你在孩子心目中的形象得到进一步加强。

——牛冠恒 哲学博士

-

名家推荐 《爸爸”的意义——陪伴孩子成长的天空》作者:王智 积极心理学研究者 清华大学H-Lab心理学导师

朋友送来一本儿童绘本《爸爸,爸爸,爸爸》,嘱我阅后为之写篇“导读”。正值父亲节,手捧这本书名亲切的小书,颇多感慨——我也是位7岁女儿的“爸爸”,并正在学习和练习做一个更好的“爸爸”。读《爸爸,爸爸,爸爸》这本儿童绘本,并为之写“导读”,更显“特别”的意义——从“爸爸”及专业心理学的“视角”品读此书,感官和心情愉悦满满,在此分享几点心得:

一、孩子眼中不同的“爸爸”形象—“爸爸”是相同又不同的。

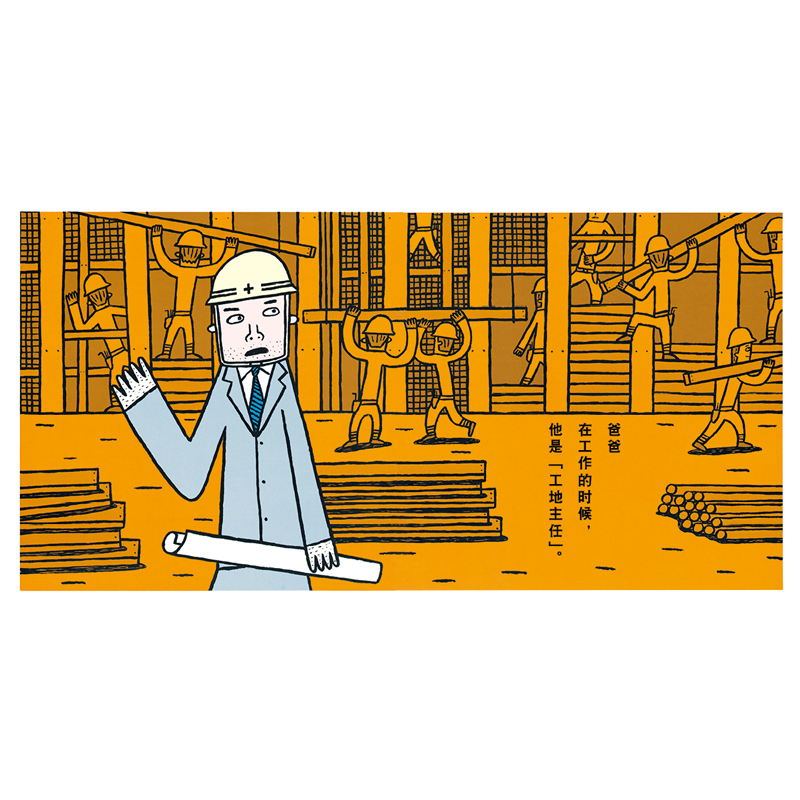

在绘本里,描述了不同职业的爸爸的社会形象。

爸爸们工作的画面,生动而美丽。这些画面中,虽有世俗的“高低贵贱”之别,却给孩子们示范了成人的社会贡献和多元选择,有的爸爸是老师,有的是蔬菜店老板,有的是音乐家,有的是建筑工人……不同的工作场景,启迪了孩子对爸爸们工作的了解和认同,密切了父子(女)的亲密关系(爸爸往往是孩子的第一个崇拜偶像),更赋予了孩童自由的想象力——我长大了要做跟爸爸一样的工作。

千万不要小看某个画面对孩子心灵的“勾勒”效应,有可能间接激发了孩子对未来人生的憧憬。这或将对孩子们的“第三种发育”(三种发育,指生理发育、心理发育、精神发育)——“精神发育”起到重要的精神启蒙与向导作用。“爸爸”的不同职业的画面,也刺激着孩子们的“精神发育”——未来成为自己想成为的人,自由地选择做自己想做的事,并从中发现价值和意义,享受快乐与幸福,这便是对孩子心灵的“蒙育”功能。

二、“爸爸”是什么?—“爸爸”是“人+关系”的代名词。

爸爸首先是个“人”,一个有着真实生命与需求的人;其次是个“代号”:一个角色的代号、身份的代号、关系的代号。

爸爸是亲子关系中特有的关系定位,无可替代。爸爸是自我身份的界定——我有个可爱的宝贝了,他将跟我一起成长;爸爸是种情感的表达——“我爱你,我需要你……”爸爸是生命的责任与承担——为我的儿女创造幸福、守护平安。

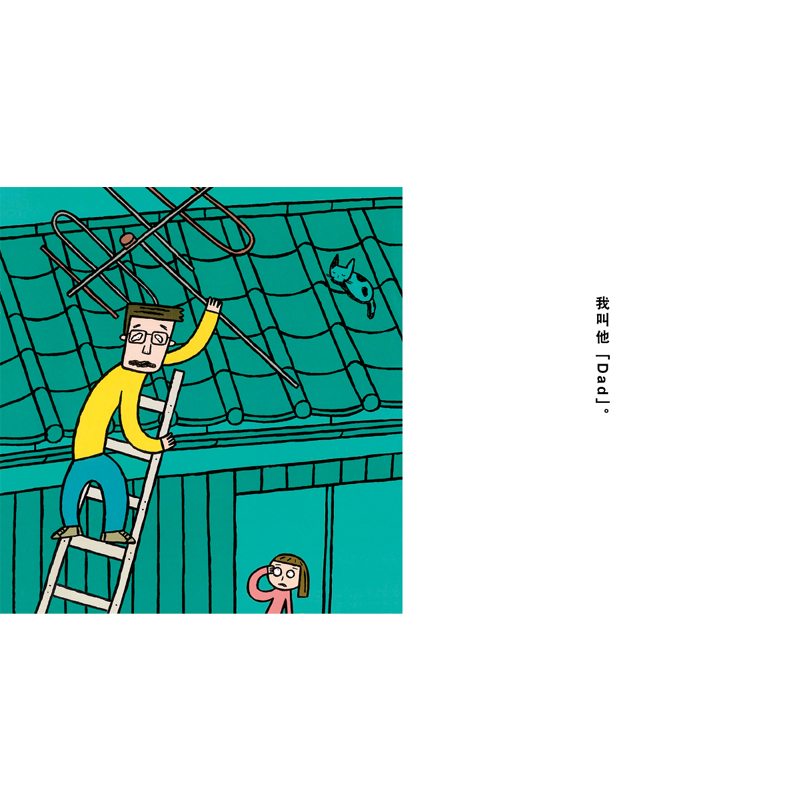

如同绘本里描述的一样,爸爸是个多面体——生活中的爸爸和工作中的爸爸。生活中,需要有在家里用吸尘器打扫卫生的爸爸;需要有爬到房顶上安装电视天线的爸爸;需要和孩子一起打游戏的爸爸;需要和孩子一起弹琴唱歌的爸爸;需要和孩子一起在累了之后躺在地上或者床上静静睡觉的爸爸;甚至需要在陪孩子玩耍时,害怕虫子的爸爸……这样鲜活而丰富的爸爸形象,既参与了孩子完整童年的构建,也塑造了孩子良好的性格——爸爸是个真实的存在,而非“虚构”的角色。

三、如何培育健康的亲子关系?—不做“缺席的父亲”。

在心理意义上,父爱如山母爱似水。母爱让人感知的多是温柔的目光、甜蜜的言语和接纳的怀抱。父亲的爱似乎更加“厚重”,印象中父亲的形象,总让人体验到“严厉”、“严肃”、“不苟言笑”。当然,这些都是心理学上人称的“刻板效应”或“僵化印象”。

父亲的关爱和爱的表达,在分量上,和母亲的一样重要而有营养。从远古的“饮食男女”时代进化到科技人文发达的现代社会,父亲的爱,似乎一直被赋予建设、保卫、守护的力量。用父爱的方式构筑和守护家庭的安全和边界,不容外人侵犯。

世界著名的家庭治疗大师维吉利亚·萨提亚女士在她的著作《新家庭如何塑造人》中,提出家庭关系的“三角关系理论”,“三角关系”是家庭中最核心的单位:即父、母、子女三方构成了最重要的“铁三角”关系。“铁三角”的意涵在于这三个关系是最重要的,互相依存、互促互进,不可缺替。可以说,举凡幸福健康的家庭中,“三角关系”是联结的、亲密的,充满爱与界限,培育的孩子性格既温柔又阳刚。

反之,不完整的家庭关系(婚姻)中,“三角关系”是不完整的。当夫妻关系不和谐,不是缺“爸”就是缺“妈”,或貌合神离,在这样的家庭中长大的孩子的性格和价值观,可能会有安全感缺失、人际关系疏离、不自信、缺乏足够的自我肯定和自我欣赏等“缺爱综合征”。

可以说,“健康的家庭三角关系”构成了孩子一生幸福与人格独立的精神容器。因此,幸福的家庭不能“三缺一”。

实现健康父爱的途径之一是“保持在位而不缺席”。

这一点,本人就犯过“错误”。记得有一次,女儿要拍100天的“生日照”,由于我不断地出差,几次爽约摄影师,最后的“全家福”居然没有爸爸。每每看到这张照片,心头五味杂陈。自此,再也“不敢”错过女儿的任何“重要日子”了。

在《爱的五种语言》这本书中讲到,“高品质的陪伴”是表达爱的语言之一。重要的时刻里,“爸爸”需要在场在位,比如孩子的生日、重大节日、家庭团聚、外出旅行等等。

这本只有二十四页的绘本,画面感强烈,信息丰富。虽文字寥寥,却引人深思。生活中的爸爸和工作中的爸爸一一对应,拓宽了孩子心中对“爸爸”概念的理解,也体现了作者的“独特构思”。

黎巴嫩文学家纪伯伦说:“工作是看得见的爱。”为了爱而去工作的人,是成熟的人,是有良知与责任的人。世上大多数的父亲正在践行着“用工作来爱生活”的朴素价值观。

对于忙碌的职场一族而言,这本书是陪伴孩子成长的“益友”。借着阅读这本小书,便能增进父子(女)的亲情联结与交流。

绘本《爸爸,爸爸,爸爸》是赠予孩子们最好的爱的礼物!

-

名家推荐 《说父道爹话爸爸》作者:牛冠恒 哲学博士 中国社科院当代中国研究所助理研究员

绘本《爸爸,爸爸,爸爸》里列出了几种常见的爸爸的叫法,如“爸爸”、“Dad”、“爹爹”、“阿爸”、“老爸”,还有“Dad”和“Daddy”的谐音“爹地”等。在历史上,不同民族、不同语言,对于爸爸有各种各样的叫法,以我们汉语来说,爸爸的称法有很多种。

父是古人对爸爸比较常用也比较正式的一种称呼。甲骨文中父字的形状像斧头,在石器时代,男人用斧头从事劳动,后来引申为拿斧头从事劳动的男人,后来又引申为从事某种职业或劳动的男子,且多指老年的,如渔父,再后来才引申为生自己的男人,也就是父亲。成书于东汉时期的词典《释名》对父是这样解释的:“父,甫也,始生己也。”也就是说,父就是生自己的人。《诗·小雅·蓼莪》里就有:“父兮生我,母兮鞠我。”

在汉语里,总的来说,双音节词占多数,读起来也顺口,又因为古人用“亲”指代父母,所以“父”“亲”常常合用为“父亲”,意思仍然与单音节的“父”相同。

“爹”是古人对父亲的一种俗称,成书于三国时期的词典《广雅》对其的解释很简单:“爹,父也。”有人认为,爹是羌人对父亲的称呼,也有人认为,爹是北方人对父亲的称呼,虽说法有所不同,但爹或爹爹这一称呼至今仍然在全国一些地区流行。

今人多用单字“爸”或叠词“爸爸”称呼父亲。爸这个词很早就有了,《广雅·释亲》道:“爸,父也。”爸是怎么出现的?清代著名学者王念孙认为:“爸者,父声之转。”中国幅员辽阔,同一个字,不同地方,读音便不相同,有些地方把父(fù)读转了,便读成了爸(bà),因为在音韵学里,f与b都是唇音,二者之间是很容易读转的。

父、爹、爸是比较常见的称呼,在古汉语里,对父亲还有其他很多种称呼,如“爷”(爺),也作“耶”,著名的《木兰诗》里有:“军书十二卷,卷卷有爷名。”这里的“爷”便是指花木兰的父亲。再如“翁”字也用作对父亲的称呼,《广雅·释亲》:“翁,父也。”南宋著名爱国诗人陆游的《示儿》诗:“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”“乃翁”即“你父亲”的意思。

汉语方言里,还有用“大”来称呼父亲的,把父亲叫作“大”,至今仍然在一些地方流行。比较有意思的是,从古到今,在某些地方,有些父亲因为迷信父子八字不合会影响家庭和睦,因而让儿子改称其为“伯伯”、“伯”或者“叔叔”、“叔”。

以上词语一般都是称呼在世的父亲,对于已去世的父亲,古代有个专门的词,叫“考”。《礼记·曲礼下》:“生曰父……死曰考。”《释名·释丧制》:“父死曰考。”《离骚》开篇便是:“帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。”“朕皇考曰伯庸”意思便是我已经去世的父亲名叫伯庸。“考”是单音节的,常用的是双音节的“先考”,亦写作“显考”。

不管是父、爹、爸还是考,也包括其他的称呼,都是用于本人对父亲的称呼,当对别人称自己的父亲时,就不能用以上称呼了。不像今天,当着别人的面,我们可以直接说“我爸爸”、“我父亲”如何,古人在面对别人时,常用一个谦词“家严”来称呼自己的父亲。这是因为自古有“严父慈母”之说,“家严”也就是我家中严厉的父亲。同样,当着别人的面,称自己母亲为“家慈”。与此相反的是,你要称呼别人的父亲,也不能直接说“你爸爸”、“你父亲”如何,而是用另外一个专门的敬称“令尊”,“令”有美善之意,“令”通常加在别人亲属的称谓之前,表示尊敬。

以上说的都是汉语里父亲的几种比较常见的称呼,当然还有其他很多种称呼,限于篇幅,就不在这里一一介绍了。那么其他语言里,人们又是如何称呼爸爸的呢?

语言是人类最重要的交际工具,世界上有不同的种族和民族,他们说着各式各样的语言,据不完全统计,世界上的语言有上千种之多,每种语言也都有着自己独特的发音系统,但让人不可思议的是,有两个词汇在很多语言中的发音都极为相似,那就是爸爸和妈妈。

以对爸爸的称呼为例,现代汉语为爸爸,英语口语为papa,俄语为папа(读音接近于汉语爸爸的发音),其他很多语言的发音也都差不多。另外,英语口语里,爸爸又叫作Dad,而中国部分地区现在仍有人称呼爸爸为爹或爹爹,二者发音也极为相似。爸爸的英语书面语为father,在古代汉语里,如前所说,人们更多以父称呼爸爸,除去英语的后缀,二者的发音也基本相同。

男人们的职业或许各不相同,就如我们所看到的这册绘本《爸爸,爸爸,爸爸》里面所列的,有“工地主任”、“老师”、“厨师”、“菜店老板”、“司机师傅”、“拳击冠军”等等,但在孩子的眼里,男人们有一个共同的身份,那就是孩子的爸爸。同样是叫爸爸,每个孩子的叫法也各不相同,你的孩子是怎么叫你爸爸的?想不想知道别人的孩子是怎么叫爸爸的?看了绘本《爸爸,爸爸,爸爸》之后,你就会发现,原来别人家的孩子是这样叫爸爸的。

想不想试着让你的孩子改变一下对你这个“爸爸”的叫法?文学批评有一个著名的理论叫“陌生化”,即人们往往会对身边、眼前的东西习以为常,以致视而不见、充耳不闻,“陌生化”就是要把平淡无奇的事物变得不同寻常,从而增加新鲜感,有了新鲜感,兴趣也就自然随之而来。心理学研究也表明,人们对外界的刺激有趋新、好奇的特点。其实你也可以试着陪孩子一起了解一下别人家的孩子都是如何叫爸爸的,可千万不要小觑孩子的学习能力,没准儿等你陪孩子翻看完绘本后,孩子就学会了其中的某种叫法,等你有一天下班回家后,你会意外听到一种不同于以往的叫法,比如以前孩子对你说“爸爸,你回来了”,当你突然听到孩子说“Dad,你回来了”,在你惊讶、惊喜的同时,你是不是感觉到特别有存在感和成就感呀!

孩子叫了你爸爸,你就要担当起爸爸的职责。爸爸即父亲的职责是什么呢?想必大家都知道《三字经》里面的那句话:“养不教,父之过。”父系社会产生以后,父亲往往是一家之长,新生儿出生后首先接触的自然是母亲,其次就是父亲。母亲的责任在于养育孩子,等孩子稍大些,父亲就要担负起教育的责任了,父亲是孩子天然的老师。《说文·又部》:“父,矩也,家长率教者。”我们现在还用先生来称呼老师,用弟子来称呼学生。先生即先出生的人,在一个家庭,父亲相对于儿子是先出生的人,兄长相对于弟弟是先出生的人,古代长兄如父,弟子即弟弟和儿子的合称,施教者非父即兄,所以称先生,受教者非子即弟,所以称弟子。

明白了父亲的职责,你就要有所担当,你的担当完全可以从陪孩子一起看绘本《爸爸,爸爸,爸爸》开始。绘本《爸爸,爸爸,爸爸》从孩子的视角,形象地把爸爸在外的职业与在家的称呼联系在一起,不论爸爸从事什么职业,也不论孩子怎么叫爸爸,在孩子的眼里,他们的爸爸都是伟大的,陪孩子一起看各种各样的“爸爸“,自然会使你在孩子心目中的形象得到进一步加强。